应仁之乱是日本历史上一个重要的转折点,它不仅标志着室町幕府权力的衰落,也为日本长达一个世纪的战国时代拉开了序幕。本文将详细介绍这场持续十年之久的内乱,探讨其起因、经过和影响,以及它如何改变了日本的社会结构和政治格局。

背景:室町幕府的权力衰退

室町幕府在其早期统治时期,特别是在第三代将军足利义满和第四代将军足利义持的统治下,曾经成功平定守护大名的叛乱,并建立了支持将军统治的宿老政治体制。然而,随着时间的推移,幕府的权力开始逐渐衰退。

1441年的嘉吉之乱中,第六代将军足利义教被杀,这一事件严重动摇了幕府的统治基础。之后,年仅8岁的足利义政继承了第八代将军的职位。义政在成长过程中受到母亲日野重子、爱妾今参局以及家宰伊势贞亲等人的影响,缺乏统率守护大名的魄力,常常被幕府实权者左右。

导火索:将军继承问题

应仁之乱的直接导火索是将军继承问题。1464年,29岁的义政因为一直没有生育男嗣,打算将将军职位让给其弟义寻。在多次劝说下,义寻最终同意还俗,更名为足利义视。

然而,1465年11月23日,义政和正室日野富子生下了儿子足利义尚。这一事件彻底改变了局势,富子希望让亲生儿子继承将军之位,暗中阻止义视成为将军。这导致了细川胜元(义视的监护人)和山名宗全(支持义尚)两派的对立,全国的守护大名也因此分化成两派。

战争爆发:御灵之战

1467年(应仁元年)1月,围绕畠山家家督继承权的争斗成为了战争的导火索。这场被称为”御灵之战”的冲突,实际上是山名宗全试图排除细川派的政变。

战争很快蔓延到京都全城。細川方被称为”东军”,山名方被称为”西军”。根据《应仁记》的记载,东军兵力约有16万,西军有11万以上。

战况的变迁与持久战

战争初期,号称官军的东军占据上风,将西军从内裏和花之御所周边驱逐。然而,随着西军势力的增强,战局逐渐陷入胶着状态。

值得注意的是,1467年8月29日,义视突然离开东军,逃到伊势国投靠北畠具教。这一事件可能与义政有意废黜义视,立义尚为将军有关。之后,义视虽然一度返回东军,但又再次逃走到比叡山。11月23日,西军在比叡山迎接被拥戴为”新将军”的义视,试图与东军对抗。

随着战争的持续,双方都无法取得决定性优势。长期的战乱导致京都市街荒废,盗贼横行。守护大名的介入使战线拉长,众大名不能在京都附近进行决战,这导致东西军的厌战情绪日益增长。

战争的结束

1473年(文明5年)是战争转折的一年。3月18日山名宗全去世,5月11日细川胜元也相继离世。12月19日,义政将将军之位让给义尚后隐居。次年4月3日,宗全之子山名政丰以及胜元之子细川政元达成了和议。

虽然此后仍有残存势力继续进行小规模战争,但到1477年(文明9年)11月,西军实际上已经瓦解。11月20日,幕府为庆祝”天下静谧”举行祝宴,标志着持续了十年的应仁之乱终于结束。

社会变革:战国时代的开端

应仁之乱对日本社会产生了深远的影响,主要表现在以下几个方面:

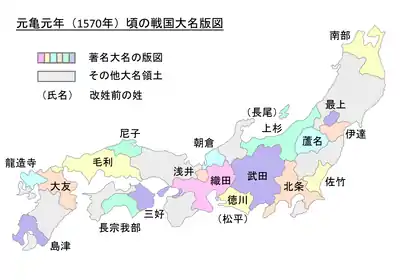

- 将军与守护大名的没落:原本拥有实力的下级武士开始崛起,这种被称为”下克上”的现象在全国范围内蔓延。

- 战国大名的兴起:守护大名逐渐转化为战国大名,日本进入了所谓的战国时代。

- 旧制度的崩溃:残存的庄园制度等旧制度开始迅速崩溃,持新价值观的势力开始登场。

- 阶级变动加剧:从镰仓时代后期开始,以名门武家、公家为首的旧势力不断被随生产力上升而壮大的国人、商人、农民等新兴势力所取代。

- 继承制度的变化:长子继承家督的制度在这一时期尚未完全确立,这也是导致将军家、守护大名家为争夺家督而发生”御家骚动”的原因之一。

结语

应仁之乱是日本历史上一个重要的分水岭。它不仅标志着室町幕府实际统治的终结,也揭开了日本战国时代的序幕。这场持续十年的内乱深刻地改变了日本的社会结构和政治格局,为后来的统一做了铺垫。了解应仁之乱,对于理解日本从中世纪向近世过渡的历史进程具有重要意义。

参考文献

- 《应仁记》

- 《日本战国史》

- 《室町幕府研究》